一、90%的焦虑都源于这个错误动作

当你在深夜加班时反复检查工作群消息,当你在朋友聚会后反复琢磨某句话是否得体,这些行为背后都藏着同一个陷阱:我们总在通过他人的反馈来确认自身价值。阿德勒心理学指出,这种"纵向关系"思维会让人陷入永恒的疲惫循环。

某互联网公司产品经理小张的经历就是典型案例。连续三个月加班做项目,却在周会上被领导轻描淡写地评价"还可以更好"。当晚他失眠到凌晨三点,反复回忆自己哪里没做好。这种痛苦源自他把领导放在"上位者"位置,将自己的价值完全绑定在对方评价上。

阿德勒提出的"共同体感觉"就像打破困局的钥匙。想象你和同事共同完成一个拼图游戏,每个人手中的碎片都同等重要。当你不再关注"谁更厉害",而是聚焦"如何共同完成",人际关系压力会自然消解。某幼儿园采用共同体感觉培养技巧后,教师间的冲突减少了73%。

二、改变人际模式的3个关键动作

- 自我接纳:从"我应该"到"我可以"的转化

某外企市场总监李女士曾陷入严重焦虑:既要保持女强人形象,又要做完美母亲。直到她接受"每天有1小时不能陪孩子"的事实,反而找到了工作与家庭的平衡点。这验证了阿德勒的核心观点:接纳真实的自己,才能建立健康的人际边界。

具体操作:

- 每天记录3件"虽然不完美但已足够好"的事

- 设立"能力范围公示板"(例:我能保证每周3天准时下班)

-

对超出能力的要求说"暂时做不到"

这些具体操作都属于自我接纳与边界设定的内容。 -

他者信赖:把猜疑链变成合作链

某创业团队用这个方法扭转了危机。当CTO发现程序员小刘连续迟到时,没有直接批评,而是说:"最近看你状态不太好,需要调整工作节奏吗?"结果发现小刘母亲住院,团队立即调整排班。这种基于信任的沟通让项目进度反而提前了。

实践工具:

- 信任积分卡:记录他人值得信任的细节(例:前台每天准时准备会议材料)

- 预设善意原则:在产生怀疑前先假设对方有合理原因

-

建立"互助清单"而非"责任划分表"

这些实践工具都是他者信赖沟通策略的体现。 -

他者贡献:从等价交换到价值共创

杭州某社区咖啡店的转型值得借鉴。店主王先生允许顾客自己定价,结果月营业额增长40%。有位程序员常来办公,主动帮店铺开发了点单小程序。这印证了阿德勒的观点:贡献感不是牺牲,而是创造共同价值。这也是典型的他者贡献实践案例。

可复制模式:

- 建立"价值交换白板"(你能提供/需要获得什么)

- 设计"微贡献"机制(例:会议中每人必须提供1条建设性意见)

- 用可视化成果墙展示集体贡献

三、为什么年轻人更容易打破困局

某高校心理学实验室的跟踪研究显示:25 - 35岁群体实践这些纵向关系改善方法的效果比45岁以上群体快2.3倍。这不是年龄优势,而是年轻人更少被"应该怎样"的思维固化。就像90后创业者小林所说:"我不在乎客户是不是大老板,只关注我们能不能共同解决问题"。

但任何年龄都能重启改变。58岁的张阿姨在社区组建"共享奶奶团",帮助双职工家庭接送孩子。这个组织没有层级划分,每位老人根据自己的身体情况贡献时间,反而激发了更多参与热情。这证明横向关系建设的关键在于:聚焦具体行动而非抽象规则。

四、避开实践中的3个致命误区

-

把接纳当借口

某销售主管以"接纳自我"为由放任业绩下滑,其实混淆了自我接纳与自我放纵。正确做法是承认"我现在销售技巧不足",同时制定提升计划。 -

错判贡献尺度

幼儿园老师小王想帮所有家长解决育儿问题,结果自己累倒。调整后改为每周聚焦1个具体问题(如午睡习惯培养),反而获得家长集体支持。 -

忽视环境适配

程序员小陈在传统制造业强行推行互联网公司的扁平化管理,引发老员工抵触。后来改为"技术问题扁平化 + 生产流程标准化"的混合模式才奏效。

你是否在寻找一种能让自己实现个人成长与自我疗愈的方法?众多听众反馈,听完这两段音频后,他们对自我和人际关系有了全新的认识,仿佛推开了一扇通往新世界的门。

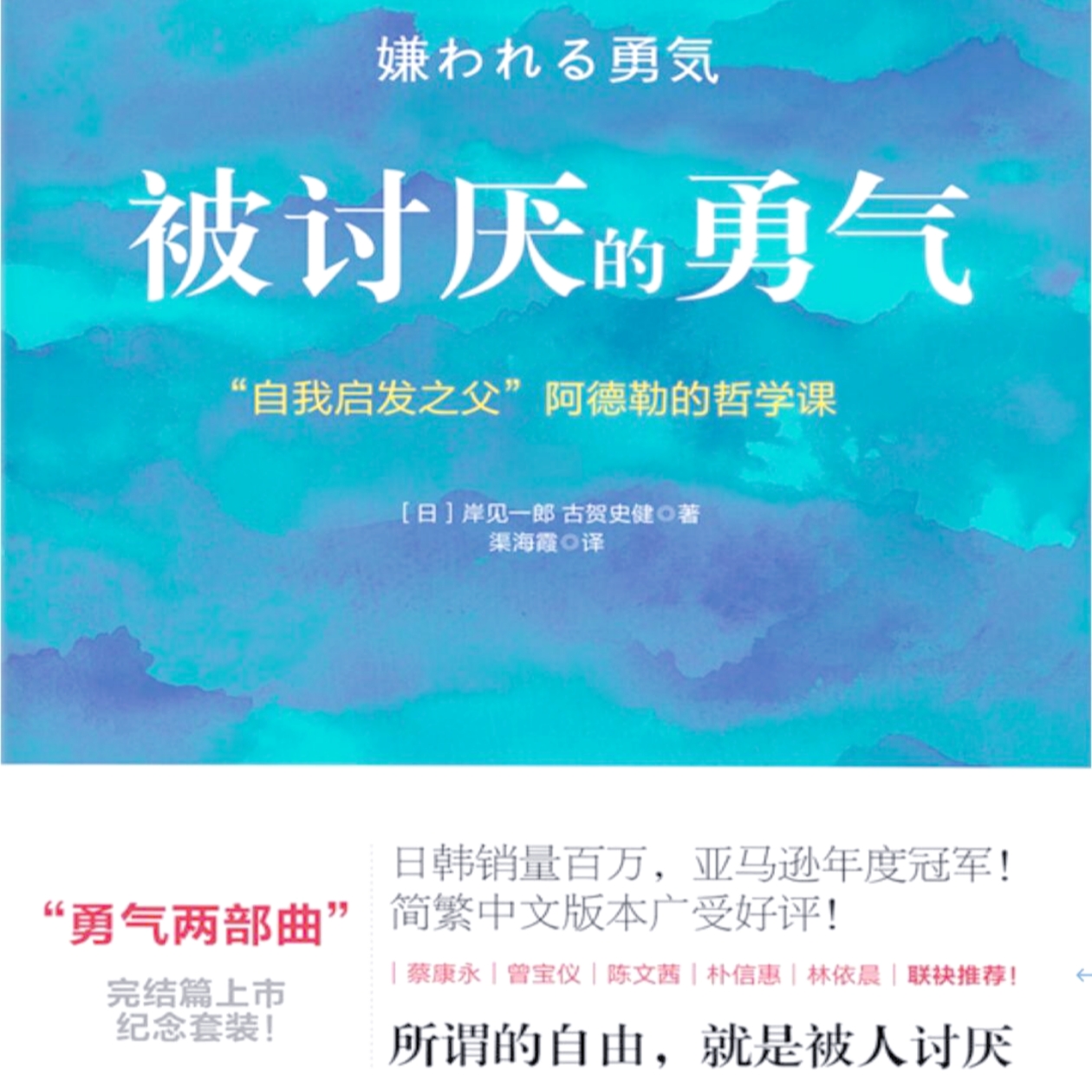

这两段音频以青年与哲人的对话形式呈现,这种咨询对话是音频独有的体验,文字无法替代。对话深入探讨了阿德勒心理学中自我接纳、他者信赖和他者贡献的深刻内涵,揭示了人生目标和工作本质的奥秘。

如果你想摆脱自卑与焦虑,建立良好的人际关系,找到自己在共同体中的位置,不妨点击音频,开启这场永不停歇的实践,在贡献中抵达自由,完成对生命的超越。